臺灣藏傳佛教印經會現況分析(註1)

黃英傑 華梵大學東方人文思想研究所專任助理教授

【摘要】臺灣藏傳佛教的宗教面向,雖與學術研究時有重疊,然而作為一個外來宗教,在看似熱絡的宗教現象之外,研究者更關切其宗教出版品的動態,特別是「印經會」這樣有別於一般商業出版的佛教出版組織,一直都是幫助許多人取得佛教資訊的主要管道。

依據印經會本身在傳統佛教裡面的宗教意義,與佛法傳播上的特殊意義等特性。研究者認為,印經會除了是臺灣藏傳佛教信徒對這外來宗教相關譯本與資訊的取得管道之外,印經會提供了信徒所需的豐富教義,因此得到信徒經濟支持的回饋,使其印經種類、數量、索取管道成長,是評估藏傳佛教弘法與信徒成長的重要指標之一。而這個面向,正是過去研究中所闕如的。

因此本文針對臺灣藏傳佛教三個主要印經會的圖書:貢噶精舍叢書、寶鬘印經會與慧光集的出版現況進行分析。運用統計方法並歸納相關作品的所屬教派、翻譯來源、翻譯人士背景等資訊。列舉和簡介其中的重要作品。透過這些出版品來探討藏傳佛教在臺灣的發展特色與成果,檢討其不足之處,並展望未來兩岸藏傳佛教出版品合作上,各自可以扮演的不同角色,以互借所長的可能性。

關鍵詞:藏傳佛教(Tibetan Buddhism);寧瑪派(Nyimapa);噶舉派(Kagyupa);印經會(Buddhist Books Distribution)

壹、前言

近年來藏傳佛教在全球蓬勃發展,臺灣也因1980年代經濟已起飛多年,加上社會、政治運動時起,人心普遍感到不安和空虛,傳統佛教一時風靡許多民眾,藏傳佛教各教派也在此時大量自美國、南亞傳入,設立相當多的道場,並引起學術界的重視。

如研究者在1989年的〈台灣地區四十年來(1945-1988)密宗的變遷〉(註2)、1995年的《民國密宗年鑑》(1911-1992)(註3),1999年王俊中的〈台灣與西藏及在台的藏傳佛教研究〉(註4),2003年劉國威的〈台灣現今藏傳佛教發展研究──以藏傳佛教中心為主體之分析〉(註5),2007年姚麗香的《藏傳佛教在台灣》(註6),都是以藏傳佛教人物與弘法道場為主要研究議題,並旁及學術研究。

在人物與道場等顯而易見的硬體發展之外,1999年王惠雯〈近十年臺灣藏傳佛教弘法研究著譯作品之評析〉(註7),開始關切到藏傳佛教這個特殊宗教與文化,傳播時所依賴的經論、儀軌法本與文獻。2000年釋如石的〈再談台灣的西藏佛教〉(註8),則以1988-2000年,臺灣學術界的藏典譯註及其影響為主要內容。

藏傳佛教的宗教面向,雖與學術研究時有重疊,然而作為一個外來宗教,在看似熱絡的宗教現象之外,研究者更關切其宗教出版品的動態,特別是「印經會」這樣有別於一般商業出版的佛教出版組織,一直都是幫助許多人取得佛教資訊的主要管道。

郭忠生的〈佛教出版概況之省思:以印經會、佛教教科書為例〉一文指出:「『印經會』可以透顯出佛教出版『事業』本質上的不同面向。印經會的『資本』來源,是由許多不特定人以少量的功德金,聚沙成塔。對捐獻者來說,有的人可能以為這種行為兼具有財法二施的功德;有的捐獻者或許沒有很明顯的意圖,但不自覺的以為是『做好事』。在佛典的記載,流通佛典確實有許多功德,『印經會』就是參預、實踐信仰的方便。」(註9)

依據印經會本身在傳統佛教裡面的宗教意義,與佛法傳播上的特殊意義等特性。研究者認為,印經會除了是臺灣藏傳佛教信徒對這外來宗教相關譯本與資訊的取得管道之外,印經會提供了信徒所需的豐富教義,因此得到信徒經濟支持的回饋,使其印經種類、數量、索取管道成長,是評估藏傳佛教弘法與信徒成長的重要指標之一。而這個面向,正是過去研究中所闕如的。

臺灣藏傳佛教的印經會雖然不少,但限於篇幅,因此本文將出版時間少於十年、數量太少、出版狀況不穩定的,都暫時排除。由於藏傳佛教是外來宗教,翻譯對出版來說,佔了很重要的地位,而財團法人福智文教基金會的福智之聲出版社,翻印的出版品中雖有部分與藏傳佛教有關,但因該單位不是純粹的藏傳佛教組織,也沒有任何新譯的出版物,故需要另案探討。

因此本文僅先針對臺灣藏傳佛教三個主要印經會的圖書:貢噶精舍叢書、寶鬘印經會與慧光集的出版現況進行分析。運用統計方法並歸納相關作品的所屬教派、翻譯來源、翻譯人士背景等資訊。列舉和簡介其中的重要作品。透過這些出版品來探討藏傳佛教在臺灣的發展特色與成果,檢討其不足之處,並展望未來兩岸藏傳佛教出版品合作上,各自可以扮演的不同角色,以互借所長的可能性。

貳、貢噶精舍叢書分析

貢噶精舍係於1959年,由藏傳佛教噶瑪噶舉派(karma bka' brgyud)第五世貢噶仁波切(kun dga' ri po che,1893-1957)弟子──申書文(亦稱貢噶老人,1903-1997)成立於臺北(註10),是臺灣地區噶舉派的最早道場之一。1980年,申書文從噶瑪噶舉派領袖──第十六世噶瑪巴(karma pa,1924-1981)出家,噶瑪巴允以「貢噶精舍」為「噶瑪三乘法輪中心」(註11)。該中心的印經會是臺灣最早的藏傳佛教出版單位之一,早在1961年便出版了《白雲間的傳奇──貢噶老人雪山修行記》。

1973年該精舍出版了第1期的《正法眼》月刊型雜誌,1992年8月20日並做革新版,從A4大小的多頁雜誌,改成報紙型,迄2009年11月已發行了430期,堪稱是臺灣發行最久、期數最多的藏傳佛教月刊。雖然限於語言與資料取得問題,該雜誌主要是翻譯藏傳佛教在歐美風行之後的英文資料,但仍是當時藏傳佛教,特別是噶瑪噶舉派在臺灣發展的重要推手。

登記正法眼出版社之後,將原《正法眼》雜誌各期連載的文章,自1985年起集結成書,這就是《正法眼》(一)∼(五)圖書的由來,因此貢噶精舍、噶瑪三乘法輪中心、正法眼出版社在印經會業務上,可以說是同一單位的三種名稱,不變的是所有圖書至今仍採印經會會員助印辦法,不對外銷售。

直到2006年為止,貢噶精舍叢書一共有16種出版品,每版都在5,000到6,000本以上。前述《白雲間的傳奇──貢噶老人雪山修行記》一書,直到2002年間共刷了七版,可見臺灣佛教弟子對藏傳佛教資訊的渴望,其弟子與會員之眾多。

可惜的是該叢書除編輯姓名外,其餘都冠以「噶瑪三乘法輪中心編譯小組」。因此無法了解其譯者狀況,但從內容與譯文可以判讀出這些資料都是由英文譯為中文的。以下便將貢噶精舍叢書整理列表(見表一)。

參、寶鬘印經會分析

寶鬘印經會附屬於1984年創立的臺北噶舉佛學會。和由漢人上師領導的貢噶精舍不同的是,臺北噶舉佛學會在形式上直屬於藏傳佛教噶瑪噶舉派,每年由該教派各活佛輪流前來指導。

表一:貢噶精舍叢書

| 編號 | 書名 | 出版年 |

|---|---|---|

| 1 | 白雲間的傳奇──貢噶老人雪山修行記 | 1961 |

| 2 | 密宗輯要 | 1976 |

| 3 | 正法眼(一) | 1985 |

| 4 | 正法眼(二) | 1987 |

| 5 | 正法眼(三) | 1988 |

| 6 | 正法眼(四) | 1990 |

| 7 | 正法眼(五):見修行果 | 1992 |

| 8 | 自性光明──金剛上師貢噶老人開示錄 | 1993 |

| 9 | 大寶法王本生故事 | 1994 |

| 10 | 西藏佛法入門 | 1997 |

| 11 | 帝洛巴 | 1998 |

| 12 | 那洛巴 | 1999 |

| 13 | 馬爾巴 | 1999 |

| 14-1 | 八十四大成就者傳(上) | 2000 |

| 14-2 | 八十四大成就者傳(下) | 2001 |

| 15 | 西藏黑冠大寶法王 | 2003 |

| 16 | 寶莊嚴論──卡盧仁波切教言 | 2006 |

在曾擔任臺北噶舉佛學會會長的高全德,同時也經營與藏傳佛教文物有關的全德佛教精品等一班會員的支持之下,由基督書院畢業的佛學會成員李卿雲擔任翻譯,以每年一至四種出版品的速度,將厚薄、難易不同的英文佛典翻譯為中文。自1993年到2005年,總共出版了噶舉人法集叢書22種,另有1990年起未歸入該叢書之出版品5種(見表二)。臺北噶舉佛學會與全德佛教精品,也自然成為該叢書的流通處。

表二:寶鬘印經會噶舉人法集叢書

| 編號 | 書名 | 作者與譯者 | 出版年 |

|---|---|---|---|

| 1 | 密宗斷惑論 | 堪布索達吉著 | 1999 |

| 2 | 巴楚仁波切教言 | 巴楚鳥金吉美秋吉旺波著;圖登諾布仁波切、祝維翰譯 | 1999 |

| 3 | 百業經 | 法王晉美彭措傳講;堪布索達吉譯 | 1999 |

| 4 | 佛子行三十七頌講義 | 圖登諾布仁波切傳講 | 2000 |

| 5 | 丹增嘉措活佛文集 | 丹增嘉措活佛著;庭西譯 | 2000 |

| 6 | 普賢上師言教 | 巴珠仁波切著;堪布索達吉譯 | 2000 |

| 7 | 藏傳淨土教言 | 喇拉曲智仁波切著;堪布索達吉譯 | 2001 |

| 8-10 | 入菩薩行論廣釋(上、中、下) | 寂天菩薩造頌;索達吉堪布廣釋 | 2001 |

| 11 | 走向解脫──別解脫根本戒概述 | 益西彭措堪布著 | 2002 |

| 12 | 走向解脫──菩薩戒品 | 益西彭措堪布著 | 2002 |

| 13-14 | 釋迦牟尼佛廣傳.白蓮花論(上、下) | 米滂仁波切著;堪布索達吉譯 | 2002 |

| 15 | 前世今生論 | 堪布慈誠羅珠著;堪布索達吉譯 | 2003 |

| 16 | 因果明鏡論 | 堪布益西彭措著 | 2003 |

| 17-18 | 格言寶藏論釋(上、下) | 薩迦班智達造頌;堪布索達吉譯 | 2004 |

| 19 | 晉美彭措法王教言薈萃 | 晉美彭措法王著;堪布索達吉譯 | 2004 |

| 20 | 雪域高僧傳 | 札秋桑波等著;堪布索達吉等譯 | 2004 |

| 21 | 正見 | 堪布慈誠羅珠仁波切 | 2004 |

| 22 | 五加行開示錄 | 堪布慈誠羅珠仁波切著 | 2004 |

| 23 | 大圓滿龍欽寧體傳承祖師傳 | 珠古東珠著;圖登華丹譯 | 2004 |

| 24 | 開啟修心門扉 | 金厄瓦羅珠嘉燦仁波切、札嘎仁波切著;堪布索達吉譯 | 2005 |

| 25 | 佛教的世界觀 | 堪布慈誠羅珠仁波切著 | 2006 |

| 26 | 定解寶燈論淺釋 | 堪布根華著;堪布索達吉譯 | 2006 |

| 27 | 入行論釋.善說海 | 無著菩薩著;堪布索達吉譯 | 2006 |

| 28 | 開顯遍智妙道 | 圖登諾布仁波切傳講 | 2006 |

| 29 | 俱舍論釋 | 洛德旺波尊者著;堪布索達吉譯 | 2007 |

| 30 | 隨念三寶經釋.無盡吉祥妙音講記 | 米滂仁波切著;益西彭措堪布講授 | 2007 |

| 31 | 中觀四百論廣釋──句義明鏡論 | 聖天菩薩造頌;法尊法師譯頌;堪布索達吉著疏 | 2007 |

| 32 | 因果的奧秘 | 益西彭措堪布著 | 2007 |

| 33 | 菩提道金鑰 | 堪布慈誠羅珠著 | 2008 |

| 34 | 正法醍醐 | 米滂仁波切著;堪布索達吉譯 | 2008 |

| 35 | 中論釋──善解龍樹密意莊嚴論 | 米滂仁波切著;堪布索達吉譯 | 2008 |

| 36 | 如何依止善知識 | 益西彭措堪布著 | 2008 |

| 37 | 大成就者密傳 | 丹增嘉措活佛著 | 2008 |

| 38 | 淨障修法文 | 堪布益西彭措講授 | 2008 |

| 39 | 前行備忘錄 | 堪布阿瓊仁波切著;堪布索達吉譯 | 2009 |

| 40 | 悲智薈萃 | 堪布慈誠羅珠著 | 2009 |

| 41 | 山法寶鬘論講記 | 札嘎仁波切著;堪布索達吉譯講 | 2009 |

和臺灣一般佛教印經會先由會員捐獻自行籌款,再免費贈書的方式不同,臺北噶舉佛學會的歷史較短,會員數與影響力不能和貢噶精舍相提並論。因此寶鬘印經會逐漸演變成請書要付費的制度,但強調以低於一般市面書價的工本費流通。這和前面郭忠生文中提到佛教出版社:「它的目的就是為弘法而存在,可是為了弘法而存在,又不得不存在一個有資金壓力,甚至成本考量的時候,這中間的拿捏有時可能是另一個層面的問題。」(註12)有一定的相關性,也是許多臺灣佛教一人出版社的運作模式。

除早期出版過由釋成觀翻譯的《三乘佛法指要》與翻印噶瑪聽列仁波切的《西藏十六世噶瑪巴的歷史》,以及洛珠加措譯的《蓮花生大士傳》之外,寶鬘印經會可以說是一人譯經的出版工作,但為了使一般讀者不致於感到該會翻譯人員的薄弱,因此譯者李卿雲用了李宜臻、謝思仁、念楚居士、謝懷楚等許多懷念她的上師第三世蔣貢康楚('jam mgon kong sprul,1954-1992)作為她的筆名。

由於寶鬘印經會後來出版的書籍上都沒有公開說明印刷數量,因此只能從1993年出版的三本書:阿底峽尊者傳授,第一世蔣貢康楚羅卓他耶註撰的《修心七要》,在兩年內三刷至6,000本;《無死之歌:第三世蔣貢康楚仁波切紀念集》一刷3,000本;《菩薩行》在1993年與1994年各刷了1,000本,大略了解其印經數量的規模。

與貢噶精舍正法眼叢書一樣,噶舉人法集叢書的許多圖書,都是收集許多上師的多篇英文開示而成,屬於編譯性質,因此很難做出分類。但大體上,這兩種叢書都是以噶瑪噶舉派的上師開示為主要內容。

肆、慧光集分析

慧光集是1995年成立於臺北的寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會的印經會叢書,自1999年元旦出版第一集以來,直到2009年初,短短十一年之間便已出版了41種書籍(見表三)。

表三:慧光集叢書

| 編號 | 書名 | 作者與譯者 | 出版年 |

|---|---|---|---|

| 1 | 密宗斷惑論 | 堪布索達吉著 | 1999 |

| 2 | 巴楚仁波切教言 | 巴楚鳥金吉美秋吉旺波著;圖登諾布仁波切、祝維翰譯 | 1999 |

| 3 | 百業經 | 法王晉美彭措傳講;堪布索達吉譯 | 1999 |

| 4 | 佛子行三十七頌講義 | 圖登諾布仁波切傳講 | 2000 |

| 5 | 丹增嘉措活佛文集 | 丹增嘉措活佛著;庭西譯 | 2000 |

| 6 | 普賢上師言教 | 巴珠仁波切著;堪布索達吉譯 | 2000 |

| 7 | 藏傳淨土教言 | 喇拉曲智仁波切著;堪布索達吉譯 | 2001 |

| 8-10 | 入菩薩行論廣釋(上、中、下) | 寂天菩薩造頌;索達吉堪布廣釋 | 2001 |

| 11 | 走向解脫──別解脫根本戒概述 | 益西彭措堪布著 | 2002 |

| 12 | 走向解脫──菩薩戒品 | 益西彭措堪布著 | 2002 |

| 13-14 | 釋迦牟尼佛廣傳.白蓮花論(上、下) | 米滂仁波切著;堪布索達吉譯 | 2002 |

| 15 | 前世今生論 | 堪布慈誠羅珠著;堪布索達吉譯 | 2003 |

| 16 | 因果明鏡論 | 堪布益西彭措著 | 2003 |

| 17-18 | 格言寶藏論釋(上、下) | 薩迦班智達造頌;堪布索達吉譯 | 2004 |

| 19 | 晉美彭措法王教言薈萃 | 晉美彭措法王著;堪布索達吉譯 | 2004 |

| 20 | 雪域高僧傳 | 札秋桑波等著;堪布索達吉等譯 | 2004 |

| 21 | 正見 | 堪布慈誠羅珠仁波切 | 2004 |

| 22 | 五加行開示錄 | 堪布慈誠羅珠仁波切著 | 2004 |

| 23 | 大圓滿龍欽寧體傳承祖師傳 | 珠古東珠著;圖登華丹譯 | 2004 |

| 24 | 開啟修心門扉 | 金厄瓦羅珠嘉燦仁波切、札嘎仁波切著;堪布索達吉譯 | 2005 |

| 25 | 佛教的世界觀 | 堪布慈誠羅珠仁波切著 | 2006 |

| 26 | 定解寶燈論淺釋 | 堪布根華著;堪布索達吉譯 | 2006 |

| 27 | 入行論釋.善說海 | 無著菩薩著;堪布索達吉譯 | 2006 |

| 28 | 開顯遍智妙道 | 圖登諾布仁波切傳講 | 2006 |

| 29 | 俱舍論釋 | 洛德旺波尊者著;堪布索達吉譯 | 2007 |

| 30 | 隨念三寶經釋.無盡吉祥妙音講記 | 米滂仁波切著;益西彭措堪布講授 | 2007 |

| 31 | 中觀四百論廣釋──句義明鏡論 | 聖天菩薩造頌;法尊法師譯頌;堪布索達吉著疏 | 2007 |

| 32 | 因果的奧秘 | 益西彭措堪布著 | 2007 |

| 33 | 菩提道金鑰 | 堪布慈誠羅珠著 | 2008 |

| 34 | 正法醍醐 | 米滂仁波切著;堪布索達吉譯 | 2008 |

| 35 | 中論釋──善解龍樹密意莊嚴論 | 米滂仁波切著;堪布索達吉譯 | 2008 |

| 36 | 如何依止善知識 | 益西彭措堪布著 | 2008 |

| 37 | 大成就者密傳 | 丹增嘉措活佛著 | 2008 |

| 38 | 淨障修法文 | 堪布益西彭措講授 | 2008 |

| 39 | 前行備忘錄 | 堪布阿瓊仁波切著;堪布索達吉譯 | 2009 |

| 40 | 悲智薈萃 | 堪布慈誠羅珠著 | 2009 |

| 41 | 山法寶鬘論講記 | 札嘎仁波切著;堪布索達吉譯講 | 2009 |

和上述貢噶精舍與寶鬘印經會噶舉人法集叢書不同的是,慧光集是由中國四川喇榮五明佛學院漢僧學院的堪布索達吉為主的幾位堪布,直接從藏文翻譯成中文,或直接由中文講授的,其中堪布索達吉一人就獨譯達17部之多。其中不乏《中論》、《中觀四百論》、《入菩薩行論》、《俱舍論》等印度著名佛教論典的西藏疏釋,以及《格言寶藏論》、《定解寶燈論》等藏傳佛教名著。雖然也出現將西藏無著賢論師,誤寫為無著菩薩的小錯誤,許多譯本也是上課隨堂筆記所整理出的,譯體上較為口語化,但對一般讀者來說,已是如獲至寶。

因此,慧光集從初期僅以臺北寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會為流通處,短短兩年,到了2001年,就已增加到臺北、新竹、豐原、臺中、高雄、屏東、花蓮等9個流通處,這些流通處不限於寧瑪派的中心,其中有文物流通處,甚至還有個別師兄的住家。到了2009年,慧光集的流通處已有48處,不但遍及臺灣本島與金門、澎湖等離島,連香港、澳門、新加坡、印尼、馬來西亞都有,其中更有漢傳佛教的佛陀教育基金會所提供的許多地點。表示隨著慧光集的普遍,藏傳佛教寧瑪派的弘法也遍及這些國家與地區,並在了解的前提下,也獲得了部分漢傳顯教的認同與支持。

在印刷數量上,慧光集從1999年第一集的5,000冊,到第三集的10,000冊,除第二集的第一刷的3,000冊以外,慧光集各書的初版數量都在5,000冊以上至10,000冊之間,而且1999年到2001年出版的1到10集,很快就在2002年全部再版。28集以後,初版數量都以8,000冊為基準點,各冊支出都在50萬元新臺幣左右。像2004年一年就出了6冊的慧光集,如果不是有廣大信眾的捐助,根本不可能實現這樣的印行速度,可見其影響力絕不容小覷。

慧光集叢書系列之所以如此快速的得到顯密信眾的認同,原因之一是出版內容多為藏傳佛教的顯教經論與開示,並針對大眾對密教的疑義多所開解。此外,印經會的財務透明化(註13),學會從未委外代募助印款,印行之資全部由讀者自己發心,出版後全部免費結緣。唯一例外是,再版的第29集《俱舍論釋》,由於是佛學會出資,所以收取工本費100元。但為了讓慧光集能永續出版,所以規定只提供10本免費結緣給任何一個團體,超出部分酌收工本費。

在成功的建立藏傳佛教內部信眾的信賴後,2007年6月起,寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會又將第15集《前世今生論》,改名為《輪迴的故事》,由橡樹林出版社出版。並自行成立喇榮文化事業出版社,於2008年6月將免費結緣的慧光集第21集《正見》,更名為《佛教──迷信or智信?!》,進行商業出版,以具有全球發行通路能力的出版社代理商發行,在全臺大規模的實體書店及網路書店正式上架,使慧光集能透過多重管道普及於海內外讀者。目前還有第1、4、5、6集業已循此管道發行。

值得注意的是,慧光集中雖有對薩迦班智達、無著賢等薩迦派祖師著作的譯註,並有《雪域高僧傳》等無涉宗派的書名,但其內容與立場仍是非常以寧瑪派為中心的。正好與前面兩套以噶瑪噶舉派為中心的叢書,做出明顯的區別。

伍、結論

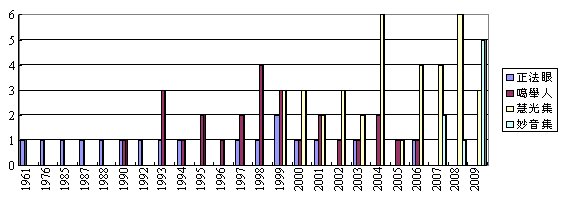

根據上述分析,配合表四,我們可以清楚得知臺灣藏傳佛教具代表性的三個印經會在出版年代與數量上的變遷。從1961年到1998年,是以貢噶精舍的正法眼、寶鬘印經會的噶舉人兩個噶瑪噶舉派的印經會為主;直到1999年,寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會的慧光集加入後,就明顯地從噶瑪噶舉派優先的地位,轉到寧瑪派優先的地位,而且其差距正在不斷的擴大中。

至於格魯派方面,1990年在印度出家學法的釋法音(1960- )等僧人回臺後,從2007年10月起到2009年11月為止,短短兩年便出版有妙音集叢書8冊。(註14)該叢書以翻譯格魯派上師的著述與開示為主,篇幅不定,從其中5冊都不滿100頁,一直到四、五百頁的《現觀莊嚴論釋──顯明佛母義之燈略疏》、《菩提道次第觀修集要》等。該叢書發行量每本約在1,000冊左右,只有少數幾本達到3,000冊。從翻譯的質與速度來看,妙音集很快就會後來居上,和寧瑪派的慧光集並駕齊驅,但印經會的規模則暫時仍難與慧光集相提並論。

在出版種類、數量的差距外,出版的譯本來源、譯師人數、書籍編排上,也有所不同。貢噶精舍的正法眼、寶鬘印經會的噶舉人二者,都是以英譯本為主,以個人或非全職、專業的力量進行翻譯,書籍編排則以傳統的直式中文為主。寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會的慧光集,則是由多位譯師從藏語直譯為中文,配合電腦排版採用橫式排版。

在流通管道上,貢噶精舍的正法眼、寶鬘印經會的噶舉人法集叢書,二者都侷限於自己的道場與相關流通處,其中噶舉人法集叢書雖名為印經會,但無法免費取得,其工本費與慧光集相較也偏高,雖然這是因為每個組織的運作方式與費用有所不同而在所難免。但和寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會慧光集叢書的成本公開、捐款自由、支出透明比較起來,讀者與信眾似乎很快就做出了決定。而這些都自然的反映在印經會的流通處數量、出版冊數等軟硬體的資訊上。

表四:1961-2009年貢噶精舍正法眼、寶鬘印經會噶舉人、慧光集、妙音集出版年代與數量統計表

值得注意的是,寶鬘印經會的噶舉人法集叢書可能因為經費來源的問題,是請閱者必須付費才能取得的,和一般印經會由不特定的施主們贊助、讀者免費取得有所不同。而慧光集雖是免費贈送,但也另外開闢了不同版本,以進入一般圖書市場。可見藏傳佛教在臺灣的發展形態已趨多元,並且從傳統宗教徒的領域,擴大到了一般知識分子與讀者的領域。

藏傳佛教源自藏區,而中國因此自然有許多精通漢藏兩種語言與宗教的譯師,但英文是一種國際性的現代語言,透過歐美人士的思維與眼光所譯著的佛教文獻,對於提供看待佛教的新視野,有不同的表達方式,對於傳統東方民族對佛教的詮解也有一定的時代意義,這點從不少貢噶精舍的正法眼、寶鬘印經會的噶舉人法集叢書,也流傳於大陸的佛教網站上,可以得到佐證。而臺灣位居傳統東方佛教與現代世界佛教的接觸點上,若能融會二者開創新的思維、表達與格局,相信更能在兩岸佛教交流上做出積極的貢獻。

【附註】

| 註1: | 本文初稿於「第二屆世界佛教論壇──佛教出版事業的現狀與未來分論壇」(2009年3月31日,臺北.華梵大學)發表,感謝與會的先輩學者專家,對本文所做的回應、批評與指導。 |

| 註2: | 黃英傑,〈台灣地區四十年來(1945-1988)密宗的變遷〉,(學士論文,臺北:輔仁大學社會學系,1989)。 |

| 註3: | 黃英傑編著,《民國密宗年鑑》,(臺北:全佛出版社,1995)。 |

| 註4: | 王俊中,〈台灣與西藏及在台的藏傳佛教研究〉,《思與言》,37卷2期(1999年6月),頁69-102。 |

| 註5: | 劉國威,〈台灣現今藏傳佛教發展研究──以藏傳佛教中心為主體之分析〉,蒙藏委員會委託研究計劃期末報告,2003年11月30日。 |

| 註6: | 姚麗香,《藏傳佛教在台灣》,(臺北:東大圖書,2007)。 |

| 註7: | 王惠雯,〈近十年臺灣藏傳佛教弘法研究著譯作品之評析〉,「國際西藏學術會議」研討會,1999年5月。 |

| 註8: | 釋如石,〈再談台灣的西藏佛教〉,《公元二千年兩岸藏學會議論文集》,(臺北:蒙藏委員會,2001)。 |

| 註9: | 郭忠生,〈佛教出版概況之省思:以印經會、佛教教科書為例〉,《佛教圖書館館訊》,21/22期(2000年6月),http://www.gaya.org.tw/journal/m21-22/21-main3-1.htm。 |

| 註10: | 王世成,〈貢噶精舍簡史〉,《貢噶精舍簡史──附噶瑪三乘法輪中心成立經過》,(臺北:貢噶精舍,1982),頁1。 |

| 註11: | 金剛上師噶瑪頓臻口述;金剛弟子宋仁宜筆記,〈噶瑪三乘法輪中心成立經過〉,《貢噶精舍簡史──附噶瑪三乘法輪中心成立經過》,(臺北:貢噶精舍,1982),頁9,19。 |

| 註12: | 同註10。 |

| 註13: | 阮貴良在〈佛書出版概況:回顧與展望〉一文中,便提及臺灣顯教的佛陀教育基金會,因一貫以「專款專用」為原則;……,相信此舉亦是得到大眾的認同,故能在最初成立的短短五、六年內,使出版經費竟能成長十倍左右。《佛教圖書館館訊》,21/22期(2000年6月),http://www.gaya.org.tw/journal/m21-22/21-main1-3.htm。 |

| 註14: | 妙音集是依法音法師以前的著作或譯著,近期重新依年份編序,該叢書編號已到17冊,但中間有些尚未實際出版,目前國家圖書館ISBN有登記之書籍只有8冊。 |